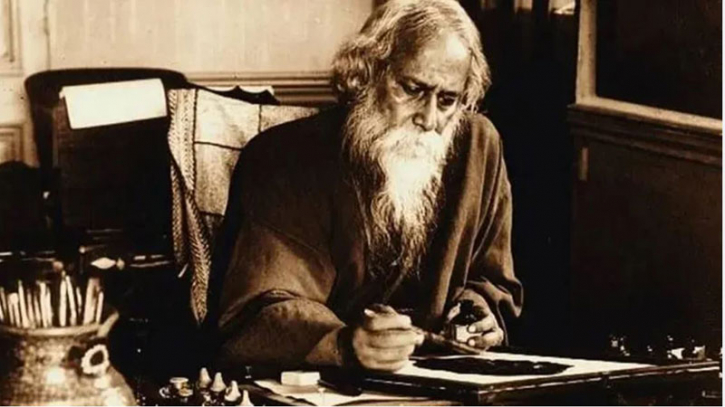

-কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকৃতির সাথে বিশ্বকবির বোঝাপড়া আজীবনের। তিনি এমন এক সময়ে প্রকৃতি ও পরিবেশের পক্ষে কথা বলতেন যখন বিশ্বে পরিবেশ আন্দোলন দানাই বাঁধেনি। তিনি বরাবরই প্রগতি ও সংরক্ষণের মাঝে সম্মিলন তথা ভারসাম্য বজায় রাখার পক্ষে ছিলেন। নিরন্তর তাই লিখেছেন, বলেছেন এবং বাস্তবানুগ নানা সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন সেই ভারসাম্য রক্ষার জন্য। গত শতাব্দির শুরুতেই তিনি পরিবেশ নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেন।

পূর্ব বাংলায় তিনি এসেছিলেন পারিবারিক জমিদারি এস্টেট পরিচালনার উদ্দেশ্যে। তিনি বেশিরভাগ সময় নদী ও বিলে নৌকায় ভ্রমন করতেন। ‘পদ্মা বোটে’ তিনি প্রায়ই রাতও কাটাতেন। নৌকায় চলার সময় চারপাশের প্রকৃতি ও জীবন তাঁর চোখে নতুন করে ধরা পড়তো। নদীর কিংবা চলন বিলের পাড়ে নৌকা থামিয়ে রাত কাটাতেন। উপরে তারায় ভরা উন্মুক্ত আকাশ। পাড়ে নিস্তব্ধ প্রকৃতি। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। ভোরে পাখির কিচিরমিচির। সকালে গৃহিণীরা আসতেন বাসন কোসন মাজতে। স্নান করতে। আর সংসারের নানা দুঃখ ও সুখের আলাপ করতেন তারা। কবির মন ভরে যেতো প্রকৃতি ও মানুষের এই সম্মিলনের অনুভবে। সেই অনুভবের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই তাঁর লেখা গানে, কবিতায়, ছোট গল্প, চিঠিতে, উপন্যাস ও নাটকে। তাই তো তার লেখায় নদী ও নারীর এতোটা প্রাধান্য।

বিশেষ করে পূর্ববাংলা থেকে তাঁর লেখা চিঠিগুলোতে যেভাবে প্রকৃতির নানারূপ ফুটে উঠেছে তা সত্যি অভাবনীয়। প্রকৃতির রূপে রসে বিভোর বিশ্বকবির চোখ যে কতোটা তীর্যক ছিল তা এসব চিঠিতে ঠিকই ধরা পড়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃতির দান ও মানুষের জ্ঞান মিলেই গড়ে উঠেছে মানব সভ্যতা। আর সেই সভ্যতার আজ বিশ্বকবি এক উজ্জ্বল অংশ হিসেবে বাংলাদেশে এবং সারা বিশ্বে সমাদৃত। নিঃসন্দেহে তিনিও আমাদের অমূল্য ঐতিহ্যিক সম্পদ।

২০১৬ সাল। তিনি জাহাজে করে যাচ্ছিলেন জাপানে। হঠাৎ দেখতে পেলেন কোনো এক তেলবাহী জাহাজ থেকে তেল পড়েছে সমুদ্রের জলে। তেলের আবরণে জলরাশির রং পাল্টে গেছে। সমুদ্রের মাছ ও অন্যান্য প্রাণীর কি ত্রাহি অবস্থা তাঁদের বেঁচে থাকার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা তিনি স্বচোখে দেখতে পাচ্ছিলেন। আর তখনই তিনি অনুভব করতে পারলেন প্রকৃতির ওপর মানুষের তৈরি বিপর্যয়ের প্রভাব কতোটা নিষ্ঠুর হতে পারে। এই দৃশ্য তাঁর মনে গেঁথে গিয়েছিল। তার পরপরই তিনি লিখেছিলেন আধুনিক মানুষের জীবনচলায় প্রকৃতি কতোটা আহত হতে পারে। প্রকৃতির প্রতি মানুষের এই যে অবিচার তা তাঁকে সর্বদাই পীড়িত করতো। তাই তিনি শুধু পরিবেশ সংরক্ষণে কি করা যায় সে বিষয়েই ভাবতেন না।

প্রকৃতি ও জীবনকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে কি করে রাখা যায় সে বিষয়েও প্রচুর লিখেছেন। তাঁর সৃজনশীল সে সব ভাবনা আজকের দিনের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য বিরাট সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। সে কারণেই পরিবেশের প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্পর্শকাতরতা এবং ভালোবাসাকে সর্বসাধারণের নজরে আনার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি। উন্নয়ন যে শেষ পর্যন্ত মনের পরিবর্তন। সেই পরিবর্তনে পরিবেশ ভাবনা স্থান করে নিলে এই পৃথিবীর মাটি ও মানুষ আরও গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ হতে পারবে। বিশ্বকবির প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা এবং সৌন্দর্যের গভীরতা খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর সাহিত্য কর্মে। তাঁর লেখা গানে, “চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙ্গেছে, উছলে পরে আলো/ ও রজনীগন্ধা তোমার গন্ধে সুধা ঢালো”। যে উচ্ছল প্রকৃতির সন্ধান মেলে এই গানে তা আমাদের মনোজগতে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে।

প্রকৃতি ও পৃথিবীকে সংরক্ষণের আহ্বানে ভরা তাঁর ‘প্রকৃতি পর্যায়ে’র লেখাগুলো। গানগুলো। তিনি শুধু লিখেই ক্ষান্ত হননি। প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার নানা সামাজিক উদ্যোগও নিয়েছেন পূর্ববাংলায় এবং ‘শান্তিনিকেতনে’। পুরো ‘শান্তিনিকেতন’ তিনি গড়ে তুলেছেন প্রকৃতির সাথে মিলেমিশে বসবাসের ধারণা থেকে। আর এর মাধ্যমে তিনি প্রকৃতি ও মানুষের গভীর সম্পর্কের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। গাছের শীতল ছায়ায় শিক্ষার্থীদের পাঠদান, প্রকৃতির কোলে নববর্ষ উদযাপন, পৌষ মেলা ছাড়াও আরও কতো উদ্যোগই না নিয়েছেন।

প্রকৃতির কাছাকাছি থেকে জীবনচলা ও শিক্ষা দানের লক্ষ্যে। সারা পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে আজও তাঁর এই প্রকৃতি প্রেমের উদাহরণ অনুসরণ করে চলেছে। নিঃসন্দেহে, শান্তিনিকেতন ও পূর্ববাংলায় তাঁর বসবাসের কারণে তাকে প্রকৃতির খুব কাছে যেতে সাহায্য করেছে। তাঁর এই প্রকৃতি প্রেমের দর্শনের তল খুঁজতে হলে শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি-বান্ধব স্থাপত্য কাঠামো, শান্তিনিকেতনের বাসিন্দাদের প্রতি তাঁর অনুরাগ, পূর্ববাংলার খেটে খাওয়া কৃষক-প্রজাদের প্রতি তাঁর যে প্রীতির বন্ধন, শান্তিনিকেতনে হালকর্ষণ উৎসবের সূচনা, জলসেচের জন্য পুকুর খনন, শ্রীনিকেতনে সমবায় গঠন, গ্রামীণ মেলার আয়োজন, ‘অরণ্য দেবতায়’ প্রতিফলিত তাঁর বৃক্ষপ্রেম, পূর্ববাংলায় পতিসরে প্রজাদের জন্য আধুনিক কৃষির প্রবর্তন, পতিসরে গ্রামীণ সমবায় ব্যাংক, স্কুল এবং চিকিৎসালয় স্থাপনের উদ্যোগের পেছনে তাঁর প্রান্তজনের প্রতি দায়বোধের ও ‘লোকহিত’ চিন্তার অনুসন্ধান করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

১৯২৭ সালে শান্তিনিকেতনে তিনি বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে বিশ্বভারতীর শিক্ষার্থীরা গান গেয়ে ও কবিতা আবৃত্তি করতো । এই অনুষ্ঠান পরিবেশ রক্ষার জন্য ইতিবাচক বার্তা দিতে পেরেছিল। পরিবেশ ধ্বংসে মানুষের নেতিবাচক ভূমিকার চেয়ে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতির জন্য কী করতে পারে সেই ইতিবাচক বার্তাটিই দিতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি নানা সাংস্কৃতিক আয়োজনের মাধ্যমে। সৃজনশীল এসব উদ্যোগের মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার যে বার্তা কবি দিতে পেরেছিলেন তা আজ আরও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। এতে করে আরও অনেক মানুষ এই পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনে যুক্ত হতে উৎসাহিত বোধ করেন।

ভারত বিচিত্রায় (জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৯৭) ‘রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবর্ষ’ প্রবন্ধে অধ্যাপক অমর্ত্য সেন লিখেছেন যে এর মাধ্যমে তিনি পরিবেশ সংরক্ষণে সরকারি ও অসরকারি অঙ্গিকারের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষের গুরুত্ব বোঝাতেই কবি এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন্। উল্লেখ্য, ১৯২৭ সালেই তিনি ‘হালকর্ষণ’ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এরকম একটি অনুষ্ঠানেই রবীন্দ্রনাথের লেখা গান, “মরু বিজয়ের কেতন ওড়াও হে শূন্যে” গাওয়া হয়েছিল। বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে মরুভূমিতে সবুজের আচ্ছাদন তৈরির আহ্বান জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ এই গানের মাধ্যমে। তাঁর সেই আহ্বান আজ আরও বেশি দরকারি হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর জন্য ভালোবাসার এই সাংস্কৃতিক উদ্যোগ সারা বিশ্বেই আলোড়ন তুলেছিল। কেননা সেই সময়ের আগ অব্দি পরিবেশ নিয়ে এমন আন্তরিকতা নিয়ে আর কেউ ভাবেন নি। কিংবা ভাবলেও এমন আন্তরিকতার সাথে কেউ প্রকাশ করেন নি।

মানুষের জলকষ্ট ও জনস্বাস্থ্য সংকট নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে ভাবতেন। শ্রীনিকেতনে সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের কষ্ট এসব নিবারণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি। পাশাপাশি শান্তিনিকেতনে তিনি গাছের ছায়ায় পাঠদানের যে ব্যবস্থা করেছিলেন তাতে শিক্ষার্থীদের প্রকৃতির খুব কাছাকাছি নেবার একটা অভিনব প্রচেষ্টা ছিল। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মনের অজান্তেই প্রকৃতির প্রেমে পড়ে যাবে বলে বিশ্বকবি প্রত্যাশা করেছিলেন। বাস্তবেও সেটি অনেকটাই সম্ভব হয়েছিল। আজও শান্তিনিকেতনে তাঁর শুরু করা প্রকৃতি প্রেমের প্রতিফলন স্পষ্টতই চোখে পড়ে। গ্রীষ্মের দাবদাহের শেষে আসে বর্ষা। নামে স্বস্তির বারির্বষন। আর বর্ষার এই আগমনকে উদযাপন করতে তিনি শুরু করেন বার্ষিক ‘বর্ষা মঙ্গল’ অনুষ্ঠান। শীতের আয়োজন পৌষ মেলার কথা অনেকেরই জানা।

রবীন্দ্রনাথের গ্রামীণ উন্নয়ন ভাবনা এক কথায় অনন্য। বন্ধু লিওনার্দ এলমহার্স্টকে তিনি ‘শ্রীনিকেতন’ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে গ্রামীণ উন্নয়ন ছাড়া সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে গ্রীক সভ্যতা ধ্বংসের মুখে পড়েছিল গ্রাম থেকে সম্পদ আহরণ করে নগরে কেন্দ্রিভূত করার জন্যে। ১৯২২ সালে এলমহার্স্টের সম্মানে যে বক্তৃতাটি তিনি দিয়েছিলেন তাতে পরিবেশের সংকট, আধুনিক প্রযুক্তি এবং গ্রামীণ উন্নয়ন চিন্তার চমৎকার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ বরাবরই নদীর সাথে জীবনের তুলনা করতেন। নদীর প্রবাহের মাঝে মানুষের জীবনচলার সম্পর্ক তিনি খুঁজে পেতেন। তাই তো তিনি কোলকাতার নগর জীবনে ইটের ওপরে ইটের উপস্থিতিতে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও স্নেহের সম্পর্ক খুঁজে পান নি। পাশাপাশি তিনি গ্রামবাংলায় মানুষে মানুষে প্রাগাঢ় প্রীতি ও বন্ধনের উদাহরণ দিতেন। কী করে নগর ও গ্রামের শিল্প ও সংস্কৃতির বন্ধন আরও সুদৃঢ় করা যায় সে বিষয়টি তাঁকে বরাবরই ভাবাতো। গ্রাম বাংলার প্রকৃতির রূপান্তর, বিশেষ করে বর্ষা কালে শুকনো নদীর ফুলে ফেঁপে ওঠার দৃশ্য দেখে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তেন। রাস্তার দু’পাশে শাল গাছের ছায়ায় দু’দন্ড দাঁড়ানোর মতো প্রকৃতিচিন্তায় তিনি বিভোর হয়ে থাকতেন। সুযোগ পেলেই তিনি শিলাইদহে বাউলদের সাথে সঙ্গিত আড্ডা দিতেন।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মে প্রচুর পরিবেশ ভাবনার খোঁজ মেলে। তাঁর ‘বলাই’ গল্পে বাড়ির সামনে শিমুল গাছটির সাথে এক বালকের যে প্রেম তাতে মানুষ ও প্রকৃতির গভীর বন্ধনেরই কথা বলে। ‘দুইপাখি’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ খাঁচায় আবদ্ধ একটি পাখির যে মনোবেদনা, স্বাধীনতাহীনতার দুঃখ তুলে ধরেছেন তাতে প্রকৃতির যাতনার কথাই ফুটে উঠেছে। ‘মুক্ত’ ও ‘বন্দি’ পাখির মনের কথায় প্রকৃতিপ্রেমী রবীন্দ্রনাথ সুদূরপ্রসারি সার্বিক স্বাধীনতার মর্মকথাই ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি লিখেছেন–

“দুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে,

বুঝাতে নার আপনায়।

দুজনে একা একা ঝাপটি মারে পাখা,

কাতরে কহে, “কাছে আয়!”

বনের পাখি বলে— না,

কবে খাঁচার রুধি দিবে দ্বার।

খাঁচার পাখি বলে— হায়,

মোর শকতি নাহি উড়িবার।”

মানুষ প্রকৃতিকে দখল করতে সদাই উদগ্রীব। কবির প্রশ্ন শুধুই নিজের লাভের জন্য তার এই উদ্যোগে যে প্রকৃতি কতোটা কষ্ট পায় তা কি মানুষ অনুমান করতে পারে? যে পাখিটি মানুষের খাঁচায় বন্দি থেকে থেকে আকাশে উড়বার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে তার দুঃখের কথা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কে বুঝেছেন এমন করে? আত্মশক্তির এই অবনমনের কষ্ট তাঁর মতো আর কেই বা এমন গভীরভাবে অনুভব করেছেন? একই ভাবে একটি ফুল ছিড়ে নেবার পর তার রং বিবর্ণ হবার দৃশ্যটি ক’জন মানুষই বা সেভাবে দেখতে পান। কিন্তু ঐ ফুলের মনোকষ্ট রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ কী এমন গভীরভাবে দেখেছেন? মানুষ মনে করে ফুল তোলা তার অধিকারের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু প্রকৃতিও যে একদিন এর বদলা নিতে পারে তার বহু লক্ষণ আমরা আজকাল দেখতে পাচ্ছি। ফুটন্ত ঐ ফুলকে হঠাৎ করে তুলে ফেলার কষ্টের বদলা প্রকৃতিও যে নিতে পারে তা আমরা ‘সুনামি’র হিংস্রতা বা সাম্প্রতিক কোভিডকালের নিঃসঙ্গতা ও মৃত্যুভয় থেকে খানিকটা হলেও টের পেয়েছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বহু আগেই প্রকৃতির প্রতি এই অবিচারের বিপদ সম্বন্ধে লিখে গেছেন।

“রক্তকরবী” (১৯২৫) নাটকটি তিনি লিখেছেন একটি রক্তকরবী গাছের ওপর পুরোনো লোহার দন্ড পড়ে যাবার ঘটনাকে সৃজনশীল উপস্থাপনায়। শিলং এর পথে হাঁটতে হাঁটতে তিনি এমন একটি ঘটনা দেখতে পান। এ থেকেই তিনি লিখে ফেলেন এক স্বৈরাচারি রাজার গল্প। ঐ রাজা এমন এক আমলাতান্ত্রিক কাঠামো দাঁড় করান যেখানে মানুষ ও প্রকৃতিকে নিষ্ঠুরভাবে শাসন করা হয়। একইভাবে ‘মুক্তধারা’ নাটকে মানুষের সীমাহীন লোভ এবং প্রকৃতির ওপর অত্যাচারের কথা স্থান পেয়েছে। প্রকৃতি এখানে বিদ্রোহ করে। একটি খরস্রোতা নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ করার মতো এক বিশাল যন্ত্র তৈরি করে লোভী রাজা। ঐ রাজার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় রাজপুত্র। প্রকৃতির প্রতি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিল অনিবার্য। মানুষ প্রকৃতিকে ধ্বংস করে নিজের লোভের ও লাভের জন্য।

‘অরণ্যদেবতা’ প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ মানুষের প্রকৃতির প্রতি অবিচারের কথা খুবই তীক্ষ্ণ ভাষায় তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষায়, “... লুব্ধ মানুষ অরণ্যকে ধ্বংস করে নিজের ক্ষতিকেই ডেকে এনেছে, বায়ুকে নির্মল করবার ভার যে গাছপালার উপর, যার পত্র ঝরে গিয়ে ভূমিকা উর্বরতা দেয়, তাকেই সে নির্মূল করেছে। বিধাতার যা কিছু দান, আপনার কল্যাণ বিস্মৃত হয়ে মানুষ তাকেই নষ্ট করেছে। আজ অনুতাপ করবার সময় হয়েছে। আমাদের যা সামান্য শক্তি তাই দিয়ে আমাদের প্রতিবেশী মানুষের কল্যাণকারী বনদেবতার বেদী নির্মাণ করব এই পণ আমরা নিয়েছি।” শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ উৎসবে (কার্তিক, ১৩৪৫) তিনি এসব কথা বলেছিলেন।

সেদিন তিনি আরও বলেছিলেন যে যতদিন অরণ্যের সঙ্গে মানুষের ভালো বোঝাপড়া ছিল ততদিন তাদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্কই ছিল। কিন্তু যখনই সে নিজের জন্য ইটকাঠের বাসস্থান নির্মাণে উদ্যোগী হলো তখনই মানুষ তরুলতাকে নির্মমভাবে নির্বিচারে আক্রমণ করলো। এভাবেই ধীরে ধীরে অরণ্য নষ্ট হতে শুরু করলো। তিনি যথার্থই লিখেছেন, “সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ আসন্ন। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী বনলক্ষ্মীকে— আবারও তিনি রক্ষাকরুন এই ভূমিকে, দিন তাঁর ফল, দিন তাঁর ছায়া।” রবীন্দ্রনাথের এই আহ্বান সারা বিশ্বের পরিবেশপ্রেমীদের আকর্ষণ করছে। কেননা তিনি পরিবেশধ্বংসী অপরিনামদর্শী মানুষের কারণে যে সভ্যতার সংকট দেখা দিয়েছে সে কথাটি স্পষ্ট করে ‘তপোবন’-এ লিখে গেছেন।

প্রকৃতির ওপর আক্রমণের কারণে এই পৃথিবী যে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে সে কথা রবীন্দ্রনাথ নানা লেখায় লিখে গেছেন। তিনি ‘অরণ্য দেবতা’তেই লিখেছেন, “... ভারতবর্ষের উত্তর-অংশ তরুবিরল হওয়াতে সে অঞ্চলে গ্রীষ্মের উৎপাত অসহ হয়েছে। অথচ পুরানপাঠক মাত্রেই জানেন যে, এক কালে এই অঞ্চল ঋষিদের অধ্যুষিত মহারণ্যে পূর্ণ ছিল, উত্তর ভারতের এই অংশ এক সময় ছায়াশীতল সুরম্য বাসস্থান ছিল। মানুষ গৃধনুভাবে প্রকৃতির দানকে গ্রহণ করেছে, প্রকৃতির সহজদানে কুলোয়নি, তাই সে নির্মমভাবে বনকে নির্মূল করেছে। তার ফলে আবার মরুভূমিকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ হয়েছে।”

রবীন্দ্রনাথের এসব কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে মানুষ আর প্রকৃতির বন্ধন সুদৃঢ় হবার কতোই না প্রয়োজন। তিনি যখন তাঁর গানে লেখেন যে, “আকাশভরা, সূর্য তারা, বিশ্ব ভরা প্রাণ” তখনই বুঝতে পারি প্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ কোন চোখে দেখতেন। বোঝা যায় তাঁর হৃদয়ের কতোটা গভীরে প্রকৃতির অবস্থান। তিনি জন্মেছিলেন বৃক্ষরাজি ও ফুলে ঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশে। বাবার সাথে সুদূর হিমালয়ের পাদদেশে বসে প্রকৃতির আকষর্ণকে ছেলেবেলাতেই অনুভব করেছেন। পূর্ববাংলায় তাঁর দিনগুলোতে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা ও অনুরাগ আরও পোক্ত হয়েছে। এই ভালোবাসা ষড়ঋতুর বিবর্তনে নতুন নতুন অবয়বে ধরা পড়েছে তাঁর অন্তরে। তাই পূর্ববাংলার বোট থেকে কিংবা শিলাইদহের কুঠিবাড়ি থেকে তিনি তাঁর মনের সেই উত্থাল পাতাল অবস্থা চিঠিতে লিখছেন ইন্দিরা দেবী কিংবা অন্যকোনো আপনজনকে।

শিলাইদহ থেকে মৃণালিনী দেবীকে কবি (জুন ১৯০১) লেখেন, “... সমস্ত আকাশ অন্ধকার করে নিবিড় মেঘ জমে এসে বৃষ্টি আরম্ভ হল–আমার নীচের ঘরের চারিদিকের শার্সি বন্ধ করে এই বর্ষণদৃশ্য উপভোগ করতে করতে তোমাকে চিঠি লিখচি। তোমাদের সেখানকার দোতলার ঘর থেকে এ রকম চমৎকার ব্যাপার দেখতে পেতে না। চারিদিকের সবুজ ক্ষেতের উপরে... স্নিগ্ধ তিমিরাচ্ছন্ন নবীন বর্ষা ভারি সুন্দর লাগচে।...” (রবীন্দ্র সমগ্র, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা-৩১)। তিনি ছিলেন সৌর্ন্দযের পূজারি। প্রকৃতরি নানা রূপের নানা ধাঁচের সৌন্দর্য তাঁর চোখকে করত অভিভূত।

শিলাইদহ থেকে ইন্দিরা দেবীকে কবি (১০ মে ১৮৯৩, চিঠি নং-৯৫) লেখেন, “ইতিমধ্যে দেখছি খুব ফুলো ফুলো বড়ো বড়ো কতকগুলো মেঘ চতুর্দিক থেকে জমে এসেছে–আমার এই চারিদিকের দৃশ্যপট থেকে কাঁচা সোনালি রোদ্দুরটুকু যেন মোটা মোটা ব্লটিং প্যাড দিয়ে একেবারে চুপসে তুলে নিয়েছে। আবার যদি বৃষ্টি আরম্ভ হয় তা হলে ধিক্ ইন্দ্রদেবকে! মেঘগুলোর তেমন ফাঁকা দরিদ্র চেহারা দেখছি নে, ...বাবুদের মতো দিব্যি সজলশ্যামল টেবো-টোবো নধরনন্দন ভাব। এখনি বৃষ্টি আরম্ভ হল বলে–হাওয়াটাও সেই রকম কাঁদো-কাঁদো ভিজে-ভিজে ঠেকছে। এখানে এই মেঘরৌদ্রের যাওয়া-আসা ব্যাপারটা যে কতটা গুরুতর, আকাশের দিকে যে কত লোক হাঁ করে তাকিয়ে আছে, তাদের সেই অভ্রভেদী পর্বতশৃঙ্গে বসে তোরা তা ঠিকটি কল্পনা করতে পারবি নে।...” (রবীন্দ্র সমগ্র, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা-৬৯৯)

আগেই যেমনটি বলেছি, পূর্ববাংলায় এসে তিনি নদীতেই অনেকটা সময় কাটিয়েছেন। তাই তাঁর চিঠিতে নদীর কথা এসেছে বারে বারে। ভিন্ন ভিন্ন রূপে। কালীগ্রাম থেকে মেজ বৌদি ইন্দিরা দেবীকে কবি (১৭ জানুয়ারি ১৮৯১) লিখছেন, “...একটা ছোট্ট নদী আছে বটে, কিন্তু তাতে কানাকড়ির স্রোত নেই। সে যেন আপন শৈবালদামের মধ্যে জড়ীভূত হয়ে অঙ্গ বিস্তার করে দিয়ে পড়ে পড়ে ভাবছে যে, যদি না চললেও চলে তবে আর চলবার দরকার কী? জলের মাঝে মাঝে যে লম্বা ঘাস এবং জলজ উদ্ভিদ জন্মেছে, জেলেরা জাল ফেলতে না এলে সেগুলো সমস্ত দিনের মধ্যে একটু নাড়া পায় না। পাঁচটা-ছটা বড়ো বড়ো নৌকো সারি সারি বাঁধা আছে, তার মধ্যে একটার ছাতের উপর একজন মাঝি আপাদমস্তক কাপড়ে মুড়ে রোদ্দুরে নিদ্রা দিচ্ছে–আর-একটার উপর একজন বসে বসে দড়ি পাকাচ্ছে এবং রোদ পোহাচ্ছে...” (রবীন্দ্র সমগ্র, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা-৬০৭)।

পূর্ববাংলার পাড়াগাঁয়ের গ্রীষ্মকালের এক অনবদ্য চিত্র এঁকেছেন কবি ইন্দিরা দেবীকে লেখা এক চিঠিতে। সাজাদপুর থেকে তাকে কবি (২৩ জুন ১৮৯১) লিখেছেন, “আজকাল দুপুর বেলাটা বেশ লাগে বব্। রৌদ্রে চারিদিক বেশ নিঃঝুম হয়ে থাকে–মনটা ভারি উড়ু-উড়ু করে, বই হাতে নিয়ে আর পড়তে ইচ্ছে করে না। তীরে যেখানে নৌকা বাঁধা আছে সেইখান থেকে একরকম ঘাসের গন্ধ এবং থেকে থেকে পৃথিবীর একটা গরম ভাপ গায়ের উপরে এসে লাগতে থাকে–মনে হয় এই জীবন্ত উত্তপ্ত ধরণী আমার খুব নিকটে থেকে নিঃশ্বাস ফেলছে, বোধ করি আমারও নিঃশ্বাস তার গায়ে গিয়ে লাগছে। ছোটো ছোটো ধানের গাছগুলো বাতাসে ক্রমাগত কাঁপছে–পাতিহাঁস জলের মধ্যে নেমে ক্রমাগত মাথা ডুবাচ্ছে এবং চঞ্চু দিয়ে পিঠের পালক সাফ করছে।...” (রবীন্দ্র সমগ্র, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা-৬২২)।

শিলাইদহ থেকে ইন্দিরা দেবীকে (৬ অক্টোবর ১৮৯১) কবি শরৎকালের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে : “... শরৎকালের এই আকাশ, এই পৃথিবী, সকাল বেলাকার এই ঝিরঝিরে বাতাস এবং গাছপালা তৃণগুল্ম নদীর তরঙ্গ সকলের ভিতরকার একটি অবিশ্রাম সঘন কম্পন, সমস্ত মিশিয়ে বাতায়নবর্তী এই একক যুবকটিকে সুখে দুঃখে একরকম অভিভূত করে ফেলছিল।...” (রবীন্দ্র সমগ্র, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা-৬৩৪)।

শিলাইদহ থেকেই কয়েক মাস পরে ইন্দিরা দেবীকে কবি (৯ জানুয়ারি ১৮৯২) লিখছেন শীতের কথা : “দুই-এক দিন থেকে এখানকার প্রকৃতি শীত এবং বসন্তের মধ্যে ইতস্তত করছে–সকালে হয়তো উত্তুরে বাতাসে জলে স্থলে হী হী ধরিয়ে দিয়ে গেল–সন্ধেবেলায় শুল্ক পক্ষের জ্যোৎস্নায় দক্ষিণে বাতাসে চারিদিক হু হু করে উঠল। বসন্ত অনেকটা কাছে এসে পৌঁচেছে বেশ বোঝা যাচ্ছে। অনেক দিন পরে আজকাল ওপারের বাগান থেকে একটা পাপিয়া ডাকতে আরম্ভ করেছে। মানুষের মনটাও কতকটা বিচলিত হয়ে উঠছে।...” (রবীন্দ্র সমগ্র, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা-৬৪০)।

বসন্তের কথা এসেছে আবার ভিন্ন এক মেজাজে : “...কিন্তু আজ পূর্ণিমা, এ বৎসরকার বসন্তের এই প্রথম পূর্ণিমা, এর কথাটা লিখে রেখে দিলুম–হয়তো অনেক দিন পরে এই নিস্তব্ধ রাত্রিটি মনে পড়বে–ঐ টিটি পাখির ডাক-সুদ্ধ এবং ওপারের ঐ বাঁধা নৌকোয় যে আলোটি জ্বলছে সেটি-সুদ্ধ এই একটুখানি উজ্জ্বল নদীর রেখা, ঐ একটুখানি অন্ধকার বনের একটা পোঁচ এবং ঐ নির্লিপ্ত উদাসীন পাণ্ডুবর্ণ আকাশ...” (রবীন্দ্র সমগ্র, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা-৬৪১)। পৃথিবীতে স্রষ্টার প্রকৃতিগত অবারিত ঐশ্বর্য আর দানকে কবি যেন স্পর্শ করে ছুঁয়ে দেখেছেন, মনভরে উপভোগ করেছেন। তাঁর বিশাল দার্শনিক মন স্রষ্টার অস্তিত্ব, সৃষ্টিকে অব্যক্ত ভাষায় ব্যাখ্যা করার আগ্রহ দেখিয়েছেন।

এ বিষয়েই শিলাইদহ থেকে ইন্দিরা দেবীকে কবি (১ অক্টোবর ১৮৯১) লিখছেন, “...আকাশের প্রান্তে সূর্যাস্তের দীপ্তি ক্রমে ক্রমে ম্লান হয়ে যায়, তখন আমার সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনের উপর নিস্তব্ধ নতনেত্র প্রকৃতির কী-একটা বৃহৎ উদার বাক্যহীন স্পর্শ অনুভব করি! কী শান্তি, কী স্নেহ, কী মহত্ত্ব, কী অসীম করুণাপূর্ণ বিষাদ! এই লোকনিলয় শস্যক্ষেত্র থেকে ঐ নির্জন নক্ষত্রলোক পর্যন্ত একটা স্তম্ভিত হৃদয়রাশিতে আকাশ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, আমি তার মধ্যে অবগাহন করে অসীম মানসলোকে একলা বসে থাকি...” (রবীন্দ্র সমগ্র, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা-৬৩৩)। রাতের প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধনের কথা জানিয়েছেন ছোট বোন রাণুকে লেখা চিঠিতে।

শান্তিনিকেতন থেকে রাণুকে কবি (৩ আগস্ট ১৯১৮) লিখেন, “...রাত্রে ঐ বারান্দায় যখন শুয়ে থাকতুম তখন আকাশের সমস্ত তারা যেন আমার পাড়াপড়সির মত তাদের জানলা থেকে আমার মুখের দিকে চেয়ে কি বলত, তাদের কথা শোনা যেত না কিন্তু তাদের মুখ চোখের হাসি আমাকে এসে স্পর্শ করত। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে ভাব করার একটা মস্ত সুবিধা এই যে, সে আনন্দ দেয় কিন্তু কিছু দাবি করে না; সে তার বন্ধুত্বকে ফাঁসের মত করে বেঁধে ফেলতে চেষ্টা করে না...” (রবীন্দ্র সমগ্র, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা-৬৯৭)।

এছাড়া, শান্তিনিকেতন হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রকৃতির সাথে প্রেমচর্চার এক অসাধারণ ক্ষেত্র। পূর্ববাংলায় নৌকো ভ্রমন এবং বিদেশ যাত্রায় জাহাজ ভ্রমন তাঁকে জলরাশির সাথে বসবাসের এক বিরল প্রকৃতি দর্শনের সুযোগ করে দিয়েছিল। বর্তমানে যে হারে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটেছে তার প্রতিফলন আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের ধারা থেকেই বুঝতে পারছি। বায়ু ও পানি দূষণের মাত্রা দেখেও বুঝতে পারি আমাদের জীবনচলা কতোটা বিপন্ন। উপকূলবাসীদের জলবায়ু শরনার্থী হবার প্রবণতা থেকেও অনুমান করতে পারি আগামী দিনে আমাদের অস্তিত্ব কতোটা বিপন্ন হতে পারে।

এমনি এক বাস্তবতায় আমরা ফিরে যেতে পারি রবীন্দ্রনাথের উদ্দীপনামূলক গানে, কবিতায়, চিঠিতে ও প্রবন্ধে পরিবেশ রক্ষায় নতুন করে শপথ নেবার অভিপ্রায়ে। সাংস্কৃতিক আবরণে প্রকৃতি প্রেমের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ পরিবেশ রক্ষার যে কালজয়ী আবেদন রেখে গেছেন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তা এক কথায় হৃদয়স্পর্শী। তাই নতুন প্রজন্মকে রবীন্দ্রচর্চার মাধ্যমে যতো বেশি পরিবেশ সচেতন করতে পারবো ততই এই পৃথিবীর মঙ্গল। আমাদের মঙ্গল হবে। আর সেজন্যেই পরিবেশ প্রীতি অর্জনে চাই আরও বেশি রবীন্দ্রচর্চা।

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ও সাবেক গভর্নর, বাংলাদশে।